Mes principales sources : les sites cognac-expert et lmdw dont les infos et illustrations ci-dessous sont tirées.

Définition

Le Cognac est une eau de vie fabriquée à partir d’un vin produit exclusivement à base de raisins blancs … de la région de Cognac, bien évidemment.

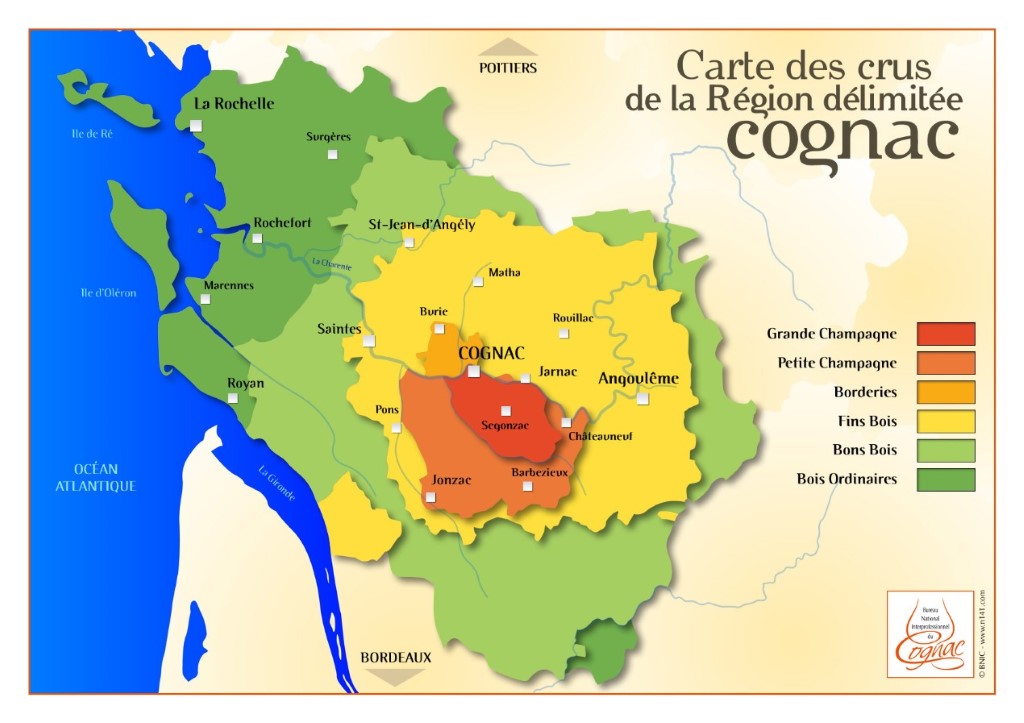

Terroirs

On distingue 6 régions, ou terroirs : la Grande Champagne, la Petite Champagne, les Borderies, les Fins Bois, les Bons Bois et les Bois Ordinaires.

- Grande Champagne :

Couvrant 34 700 hectares, dont 13 250 couverts de vignobles, la Grande Champagne est connue comme le «premier cru». Cela signifie simplement que les sols sont tels qu’ils produisent des raisins de la plus haute qualité pour la fabrication du cognac. C’est une région vallonnée, avec un sol composé principalement de calcaire (craie).

Les terroirs de Grande Champagne produisent un cognac d’une extrême finesse. Ils sont floraux, légers et nécessitent une longue période de vieillissement pour atteindre leur maturité. Certaines eaux-de-vie de Grande Champagne peuvent nécessiter un siècle ou plus de vieillissement en fûts de chêne pour atteindre leur apogée.

Grande Champagne :

Taille totale du cru: 34,700 ha

Plantation du vignoble: 13,250 ha

Caractéristiques: Sol plutôt vallonné, calcaire, dit premier cru

- Petite Champagne :

Les sols de cette région sont encore majoritairement constitués de craie, mais le sol est plus compact. Il couvre également une superficie globale beaucoup plus grande que son grand frère, la Grande Champagne; 65 600 hectares au total. Cependant, seuls 15 250 hectares sont constitués de vignobles. Le terrain est tel que l’eau s’écoule très lentement ici, ce qui signifie qu’elle reste humide même pendant les étés particulièrement secs.

Les raisins cultivés ici produisent un cognac Petite Champagne léger et fin, au bouquet majoritairement floral. Comme celui de la Grande Champagne, il met beaucoup de temps à mûrir.

Petite Champagne :

Taille totale du cru: 65600 ha

Plantation du vignoble: 15250 ha

Caractéristiques: Moins vallonné, sol calcaire, plus compact que la Grande Champagne

- Borderies :

Le plus petit de tous les terroirs, Borderies s’étend sur environ 12 500 hectares, mais avec seulement 4 000 hectares de vignes.Le sol est constitué d’un mélange de craie et d’argile. C’est aussi le plus ancien sol de la région, datant de l’époque jurassique. Au fil du temps, la teneur en calcaire s’est décomposée et le terroir produit des eaux-de-vie rondes, avec des caractéristiques que l’on ne trouve qu’ici; l’arôme de violette et les saveurs de noisette et de caramel. L’exclusivité et la singularité de la région des Borderies en font la plus recherchée des zones de croissance de Cognac.

Borderies :

Taille totale du cru: 12500 ha

Plantation du vignoble: 4000 ha

Caractéristiques: Sur un plateau, sols argileux avec pierres de silex

- Fins Bois :

La plus grande de toutes les zones de croissance avec 350 000 hectares, avec 31 200 plantés en vigne. Fins Bois a un sol mixte d’argile, de pierre et de calcaire, mais a beaucoup moins de teneur en craie que les trois terroirs précédents mentionnés. La craie est également d’un type différent, étant beaucoup moins poreuse. C’est en fait la même chose que celle que l’on trouve dans les régions viticoles de Bourgogne et de Champagne. Les raisins cultivés ici produisent une eau-de-vie ronde, souple et aux arômes de fruits fraîchement pressés.

Fins Bois :

Taille totale du cru: 350,00 ha

Plantation du vignoble: 31200 ha

Caractéristiques: sols mixtes: argile rouge, pierres et calcaires

- Bons Bois :

Le terroir de Bons Bois s’étend sur 370 000 hectares dont 9 300 hectares de vignes. Le sol ici est un mélange d’argile, de calcaire et de sable. L’eau-de-vie de cette région est ronde et vieillit beaucoup plus vite que celle de la plupart des autres régions.

Bons Bois :

Taille totale du cru: 370,00 ha

Plantation du vignoble: 9300 ha

Caractéristiques: sols mixtes: argile, calcaire et sable

- Bois Ordinaires :

Couvrant 260 000 hectares et 1066 hectares de vignes, les sols sont ici très sablonneux, avec peu de craie. Le terroir comprend les régions de l’Ile de Ré et de l’Ile d’Oléron. L’eau-de-vie de ce cru vieillit rapidement et possède un goût «maritime» très caractéristique.

Bois Ordinaires :

Taille totale du cru: 260000 ha

Plantation du vignoble: 1066 ha

Caractéristiques: Sols essentiellement sableux, dont l’île de Ré et l’île d’Oléron

Les cépages

Le vin aigre et acide qui devient finalement Cognac est généralement obtenu à partir de trois types différents de raisins blancs: Ugni Blanc (ou Trebbiano), Folle Blanche et Colombard. Ces vignes produisent un fruit qui donne un vin très léger et acide, parfait pour la distillation de l’eau-de-vie servant à fa briquer le Cognac. Le Cognac doit être fabriqué à partir d’au moins 90% d’eau-de-vie de ces raisins. Les 10% restants peuvent provenir d’autres cépages tels que le Montlis, le Sémillon, le Select, le Meslier St-François, le Jurancon Blanc ou le Folignan.

Avant 1875, la majorité des vignobles de Cognac étaient plantés de cépages Folle Blanche, Colombard et Montils. Cependant, ils ont été tragiquement décimés par un ravageur appelé Phylloxera vastartrix. Suite à cela, la majorité de la région a été replantée avec le cépage le plus résistant (Ugni Blanc).

- Ugni Blanc :

Le cépage Ugni Blanc représente actuellement plus de 98% du vignoble de Cognac sur environ 100 000 hectares. C’est une grande variété à cultiver car elle livre des quantités relativement importantes, le vigneron pouvant produire environ 100 à 200 hectolitres par hectare.

Les raisins Ugni Blanc sont assez sensibles aux gelées hivernales et la plante nécessite donc des climats doux. Le Cognac étant une région viticole du nord, le vin est plus acide et faible en alcool, ce qui, associé à son rendement élevé, le rend idéal pour la distillation du cognac. L’acidité élevée garantit au cognac Ugni Blanc un bon potentiel de vieillissement naturel et produit des saveurs et des arômes délicats et floraux.

- Folle Blanche :

La Folle Blanche est traditionnellement le cépage le plus utilisé dans la production de Cognac. Cependant, ce cépage est aujourd’hui souvent négligé au profit de l’Ugni Blanc malgré le vin léger, frais et acide qu’il produit. Cela est dû au fait que, malheureusement, ce cépage traditionnellement dominant a été l’une des principales victimes de la crise du phylloxéra et est donc maintenant plus sensible aux maladies.

En France, le cépage Folle Blanche représente moins de 1% des vignes plantées, mais il reste un cépage unique qui produit un vin bien équilibré aux arômes puissants qui se dégagent par distillation. Le cépage Folle Blanche moyen est composé de 17% de sucre, ce qui ne produira pas plus de 8,5% d’alcool en poids dans le vin. Ceci est considéré comme un vin léger du point de vue de sa teneur en alcool.

- Colombard :

Le cépage Colombard est l’un des plus anciens cépages de Charente, ayant été produit à l’origine comme un croisement entre le Gouais et le Chenin Blanc. Comme les deux autres cépages, il est très acide avec de faibles niveaux de sucre mais il a une teneur en alcool plus élevée, c’est pourquoi l’Ugni Blanc et la Folle Blanche sont préférés pour le processus de distillation.

- Autres cépages :

Bien que les trois cépages mentionnés précédemment soient les raisins de Cognac les plus populaires et qu’ils doivent constituer 90% d’un Cognac, les 10% restants peuvent contenir une variété de raisins cultivés en Charente. Il s’agit notamment de: Le Jurancon, Blanc-Rame, Balzac Blanc, Chalosse, Saint-Pierre, Bouilleaud, Saint-Rabier, Balzac Noir et Petit Noir.

La vinification :

Le vin qui est censé être utilisé pour le cognac s’appelle le Vin de Chaudière. Ce n’est évidemment pas un vin à boire. Il doit être pauvre en alcool (9%), et ne pas être trop intense en termes d’arômes et de goût. Ceci est nécessaire pour produire une bonne eau-de-vie. Il doit également être acide pour que les réactions chimiques fonctionnent mieux. Plus le degré d’alcool est bas, meilleure est la concentration des arômes. Le cahier des charges impose que les vins dédiés à la production de cognac soient naturels et sans additifs.

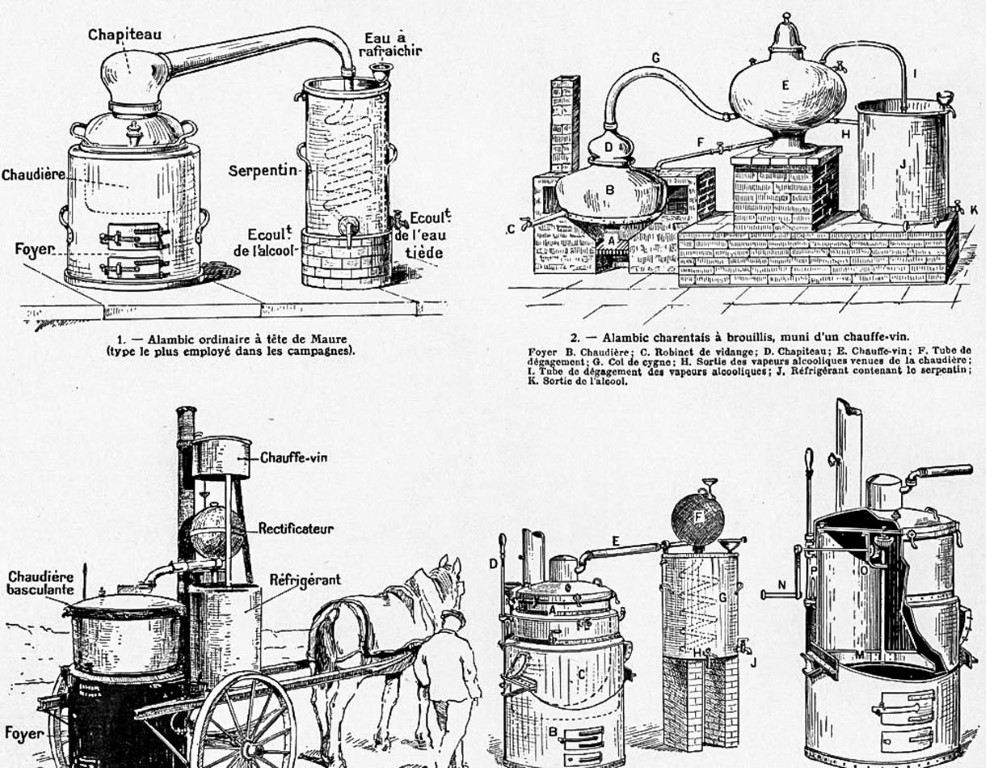

La distillation :

Comme mentionné précédemment, avant que le processus de distillation ne commence, le Cognac commence son voyage en tant que vin que l’on laisse fermenter pendant plusieurs semaines. Le vin utilisé pour la distillation a généralement un titre alcoométrique compris entre 8 et 10%. Le processus de distillation du Cognac est continu, vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

La distillation a lieu dans des alambics en cuivre de forme traditionnelle, également appelés Alambics Charentais. L’Alambic Charentais se compose de trois éléments: chaudière, chapiteau (condenseur) et chauffe-vin. Le troisième élément est facultatif et sert principalement à économiser de l’énergie. La chaudière peut être chauffée au gaz, au charbon, au bois ou à l’huile. La majorité fonctionne aujourd’hui au gaz, mais il y en a encore quelques-uns qui utilisent du bois. Dans la plupart des cas, le condenseur est en forme d’oignon et il possède un tuyau à col de cygne qui le relie à la chaudière. La conception et les dimensions des alambics sont légalement contrôlées.

Le chauffe-vin est un appareil qui fait exactement ce que son nom indique: il préchauffe le vin en passant de cuve en chaudière. Le processus de distillation du cognac comporte deux parties (d’où le terme «double distillation»). Dans le premier, une eau-de-vie crue appelée brouillis est produite.

Dans le second, connu sous le nom de bonne chauffe, seul le cœur est conservé, la tête et la queue qui en résultent sont soit rejetées, soit retraitées.

Cette double distillation est une obligation légale et non le choix du producteur de Cognac. La première distillation dure environ huit à dix heures, la seconde douze à quatorze heures. Le liquide clair, l’eau-de-vie, qui est le produit final de la distillation, est acheminé directement dans des fûts en bois. Il existe de nombreuses réglementations et lois spécifiant les tailles, les volumes et les procédés de distillation. En 2011 les lois sur la distillation du Cognac ont été modifiées pour permettre aux petits distillateurs de travailler sous un régime moins contraignant.

Le Vieillissement :

Le processus de vieillissement du cognac se déroule en fûts de chêne pendant de nombreuses années.

Les fûts doivent être fabriqués exclusivement à partir de chênes du Limousin ou de Tronçais. Le chêne du Limousin provient des forêts de la même région du sud-ouest de la France et de même, le chêne de Tronçais provient des forêts de Tronçais, près de la Bourgogne. Le chêne du Limousin a des grains beaucoup plus larges que son cousin de Tronçais. Cela permet au liquide à l’intérieur de pénétrer davantage dans le chêne et, par conséquent, le processus de vieillissement se produit plus rapidement (toutes proportions gardées).

Les fûts de cognac âgés de un à quatre ans sont appelés « Meuresmeur », ceux âgés de quatre à dix ans « Barriques Rouges », et ceux de plus de dix ans « de plus de cet âge sont appelées « Vielles ».

Un moment important du vieillissement du cognac arrive entre cinq et huit ans en fût. Les résultats les plus visibles sont alors au niveau aromatique (vanille) et dans la couleur, mais pour que le Cognac plaise au palais, il a encore besoin de plus de temps en fût.

C’est au cours des années suivantes que le véritable caractère du cognac s’épanouit. La complexité des parfums floraux et fruités se développe, la couleur s’approfondit et les arômes s’affirment. Au delà de 20 ans de vieillissement intervient une dégradation des tanins qui se traduit par un peu plus de douceur.

Au cours du vieillissement, le producteur de cognac peut déplacer l’eau-de-vie plusieurs fois entre différents fûts, un processus fastidieux et donc de moins en moins pratiqué.

Les fûts de Cognac sont reposent dans un chais à l’humidité contrôlée. Comme pour les autres spiritueux, celle-ci affecte fortement le vieillissement du cognac.

Les vieux chais sont généralement des bâtiments de faible hauteur, tandis que les modernes sont de hautes structures construites en métal.

Les arômes sont le fruit d’échanges continus entre le liquide et le bois, notamment grâce aux changements de températures. Chaque année, chaque chais perd environ 3% de son stock de cognac (part des anges).

Chaque producteur a son propre processus de vieillissement. Certains utilisent des fûts neufs pour faire réagir immédiatement l’eau-de-vie fraîchement distillée avec les tanins. D’autres l’abordent de manière plus douce, en utilisant des fûts qui ont déjà connu d’autres eaux-de-vie, ainsi les tanins sont moins agressifs.

L’âge d’un Cognac détermine sa qualité et peut aller d’un VSOP de deux ans à un Hors d’Age âgé entre 30 et 50 ans, mais il existe des cognacs qui vont bien au-delà de cet âge.

L’assemblage :

Comme pour les autres spiritueux, l’assemblage de cognac fait référence au processus de mélange d’au moins deux eaux-de-vie différentes. Ceux-ci peuvent être le produit de deux millésimes différents du même cépage ou de cépages différents mais de la même année.

Mais l’assemblage ne consiste pas uniquement à combiner plusieurs eaux-de-vie de différents crus et récoltes. D’autres éléments peuvent venir dans la composition du Cognac : eau distillée (réduction lente), chêne (poudre, copeaux, pour ajuster le côté boisé), sucre (jusqu’à 3% du volume) et caramel (pour la couleur). Certains utilisent également des petites eaux qui sont simplement une eau-de-vie dont la force est tombée en dessous du minimum requis de 40°.

Les millésimes :

Les millésimes de Cognac sont autorisés depuis 1990 uniquement. Ils exigent une traçabilité irréprochable depuis la récolte, jusqu’à la vente de la bouteille. Cela signifie la présence d’un huissier à chaque manipulation impliquant l’ouverture d’un fût, par exemple.

Cette traçabilité totale, si elle ne peut être parfaitement garantie, interdit l’utilisation du millésime. Dans ce cas, les producteurs et embouteilleurs parlent alors de « lot ». Exemple, un lot 79 (sans la présence du siècle !) désignera un Cognac de l’année 1979, sans toutefois avoir conservé la totale traçabilité, celle-ci engendrant des contraintes et des coûts.

Les grandes dates de l’histoire du Cognac :

Premier siècle: l’empereur Titus Flavius Domitianus interdit la culture du vin.

Troisième siècle: l’empereur romain Marc Aurèle Probus réintroduit la loi et accorde au peuple gaulois de posséder des vignobles et de produire du vin.

Passer au 12ème siècle: Guillaume X, le duc de Guyenne et de Poitiers, ordonne aux habitants de planter des vignes dans la région Poitou Charente.

1204: Les premiers marchands de La Rochelle viennent en Angleterre pour vendre du vin.

1270: Le sel et le vin de la région de Saintonge sont commercialisés à Hambourg (Hanse). La famille Frapin s’installe également en Charente cette année.

1337: Avec le début de la guerre de 100 ans entre l’Angleterre et la France, le vin de la Charente est exporté vers la Grande-Bretagne.

1411: Le premier « brandy » est distillé dans la région de l’Armagnac. Les consommateurs sont principalement des agriculteurs.

1494: Naissance de François Ier (devenu roi de France) à Cognac. Des années plus tard, François permettra à Cognac de vendre du sel en utilisant les rivières locales telles que la Charente. Cela a marqué le début du succès commercial de la ville qui a ensuite conduit au développement de la production de vin.

XVIe siècle: les marchands hollandais achètent du vin de la région de Champagne et des Borderies pour le renvoyer aux Pays-Bas. Cependant, une fois à la maison, ils se sont rendu compte que le vin souffrait du transport et se transformait souvent en vinaigre. Ainsi, les producteurs de vin innovants de la région de Cognac ont commencé à distiller le vin pour le vendre aux marins afin qu’il dure pendant le voyage de retour. Les Néerlandais appelaient la boisson Brandwijn, mais à ce stade, elle n’était distillée qu’à des fins de transport et les Néerlandais ajoutaient de l’eau à nouveau lorsqu’ils la consommaient.

1500: Hieronymus Brunschweig d’Alsace publie le «Liber de arte destillandi» à Strasbourg: Le livre sur l’art de la distillation. Même si le livre traite de la distillation d’un point de vue médical, il décrit la technique de la distillation.

1548: Paysans et aristocrates se révoltent contre la taxe sur le sel en France.

1549: la première eau-de-vie apparaît à Cognac: l’historien André Castelot raconte l’histoire d’un marchand de La Rochelle, qui produisit quatre fûts de bon cognac.

1559: Les vignobles de l’Aunis produisent trop de vin par rapport à la demande. Dans le même temps, les gens savent maintenant que le vin souffre de trop longs transports. Les Néerlandais utilisent déjà du vin dans leurs distilleries, donc les quantités excédentaires de vin Aunis sont distillées. Le mot Brandwijn mène au mot Brandy.

1571: Seconde apparition d’une eau-de-vie dans la région de Cognac: Un achat Serazin est noté.

XVIIe siècle: les cavistes testent la double-distillation: dans laquelle l’eau-de-vie est distillée deux fois. À l’origine, le processus de double distillation était effectué en raison des coûts de transport inférieurs, car il entraînait moins de quantité et de volume. Cela signifiait plus d’espace sur les navires.

L’eau-de-vie produite à Cognac était déjà transportée en fûts de chêne. C’est ainsi que les commerçants ont découvert que le goût de la boisson changeait lorsqu’elle était stockée dans des barils.

La légende de la découverte de l’eau-de-vie est une histoire un peu différente, mais plus romantique: «Un chevalier (appelé Chevalier) a vécu dans la région de Ségonzac et a eu l’idée de distiller du vin.»

1624: Deux Néerlandais, Van Der Boogwert et Loo Deyijck, fondent une distillerie à Tonnay.

1636: Une autre émeute se produit: les taxes sur le vin sont tout simplement trop élevées. En conséquence, les agriculteurs n’ont pas pu vendre leur vin

1638: Lewes Roberts mentionne un vin appelé Rotchell ou Cogniacke.

1643: Philippe Augier fonde Cognac Augier. 15 ans plus tard l’entreprise devient Augier Frères.

1678: Cogniack Brandy est mentionné dans la London Gazette.

1696: Louis XIV. accorde à la famille de Frapin un statut aristocratique élevé.

XVIIIe siècle: les premières maisons de commerce de cognac sont fondées. Ils acquièrent des eaux-de-vie pour les revendre à des acheteurs en Europe du Nord, aux Pays-Bas et en Angleterre

1709: Les vignobles de Saintonge sont détruits par un hiver très froid.

1710: L’historien Claude Masse affirme qu’un homme de La Rochelle invente la double distillation.

1715: Jean Martell fonde Martell Cognac. Sa famille venait de l’île de «Jersey».

1724: Paul-Emilie Rémy Martin et son père Jean Geay fondent le Cognac Rémy Martin.

1725: Isaac Ranson fonde une maison de commerce dans la ville de Cognac. Les marchandises sont expédiées en Irlande et aux Pays-Bas.

1731: Louis XV. interdit la plantation de vignobles sans autorisation.

1742: Les exportations de cognac augmentent.

1762: James Delamain devient associé de Ransom & Delamain à Jarnac.

1765: James Hennessy, ancien officier de l’armée sous Louis XV, fonde Cognac Hennessy.

1779: Il existe aujourd’hui dix maisons de commerce au centre de la ville de Cognac.

1783: De plus en plus d’élevage du cognac se déroule en fûts de chêne du Limousin.

1794: Hennessy exporte vers l’Amérique du Nord, New York.

1795: James Hennessy épouse Marthe Martell; Le baron Jean-Baptiste Antoine Otard et Jean Dupuy fondent Cognac Otard.

1797: Thomas Hine et Elisabeth Delamain se marient.

XIXe siècle: le cognac n’est plus vendu en barriques mais en bouteilles. Cela conduit à la naissance d’une toute nouvelle industrie, soit les bouteilles et le liège. Cependant, à la fin du 19ème siècle, la Grande brûlure du vin français se produit: 280.000 hectares de vignobles descendent à 40.000 hectares.

1805: Léon Croizet, membre d’une famille de vignerons implantée en Grande Champagne depuis le XVIe siècle, envisage de créer sa propre maison de cognac et fonde Cognac Crozet.

1817: La classification de V.O.P. (Très vieux pâle) et V.S.O.P. (très supérieur vieux pâle) sont utilisés.

1819: Cognac Bisquitest fondée par Alexandre Bisquit.

1824: Henri Delamain et son cousin Paul Roullet fondent Cognac TRoullet & Delamain à Jarnac

1833: Le roi Louis Philippe reçoit son premier tonneau de Pineau de Charentes.

1835: Félix Courvoisier et Louis Gallois fondent le Cognac Courvoisier à Jarnac.

1848: Le poète Alfred de Vigny produit son propre cognac à La Maine Giraud.

1849: Martell utilise pour la première fois des étiquettes sur les bouteilles de cognac.

1850: le Cognac est expédié en Australie.

1854: Les cartes de la région de Cognac montrent quatre zones différentes: la Grande Champagne, la Petite Champagne, le Premier Bois et le Deuxième Bois

1855: Hennessy collabore avec Poilly Brigode à Folembray, l’entreprise produit des bouteilles.

1856: Hennessy commence à étiqueter les bouteilles.

1858: Création de Cognac A.E. Dor à Jarnac.

1861: Martell vend son cognac à Shanghai, en Chine.

1863: Cognac Camus est fondée par Jean-Baptiste Camus.

1864: Hennessy enregistre son nom et sa marque: il montre une hache dans une main.

1865: Auguste Hennessy utilise des étoiles pour ses cognacs.

1870: Les cartes du vignoble de Cognac montrent les zones de Fins Bois et Bons Bois.

1872: Le phylloxéra du raisin apparaît dans la région de la Charente. En raison de la destruction des vignobles de Cognac, le marché du Whisky se développe.

1876: Courvoisier étiquette ses bouteilles.

1877: Il y a environ 300 000 hectares de vignoble dans la région de Cognac.

1878: Claude Boucher introduit une technique de production de bouteilles.

1889: Cognac Frapin et Cognac Courvoisier reçoivent des médailles d’or au salon de Paris.

1890: à cause du phylloxéra, le vignoble de Charente est descendu à 46 000 hectares. Hennessy est actuellement le leader du marché mondial.

20e siècle: les vignes sont importées d’Amérique du Nord, l’Ugni Blanc remplace la Folle Blanche et le Colombard. La production de Cognac devient plus restreinte et contrôlée.

1909: Ce n’est qu’en 1909 qu’une réglementation s’applique à la fabrication du cognac. C’est cette année-là, le 1er mai, qu’un arrêté a été annoncé pour la zone dans laquelle le cognac pourrait être produit. Il a mis en évidence ce que l’on appelle la région «délimitée», et il entoure à peu près la ville de Cognac. La région comprend tout le département de la Charente-Maritime, la majeure partie du département de la Charente et de petites parties des départements des Deux-Sèvres et de la Dordogne. Il a été mis en place grâce à un groupe de professionnels du cognac et le gouvernement français. Le décret est connu sous le nom d’Appellation d’Origin Controlee.

1917: Un cargo transportant 50 caisses de cognac De Haartman & Co. en provenance de France pour être livré au tsar de Russie de l’époque, Nicolas II, fait naufrage par un U-boot allemand, UC-58.

1920: Paul Vallein rachète la marque Camille Dupuis et commence à vendre son cognac sous ce nom, la Maison change de nom des années plus tard et s’appelle désormais Vallein Tercinier.

1923: Les marques de cognac Hennessy et Martell commencent à échanger des informations sur les marchés d’exportation. L’accord de connaissances dure 29 ans.

1927: Les mots Fine Champagne apparaissent sur Rémy MArtin VSOP bouteilles.

1930: Les cocktails au cognac deviennent populaires.

1934: Courvoisier utilise le personnage historique de Napoléon pour commercialiser son cognac.

1936: Nouvelles règles pour la production de cognac: En plus de la superficie réelle couverte, d’autres règles ont été mises en place pour établir le type de raisin pouvant être utilisé et le processus réel de fabrication de l’eau-de-vie que nous appelons cognac. Tout ce qui est en dehors de ces «lois» ne peut légalement porter le nom de cognac.

1939 – 1945: Pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Gustav Klaebisch, un lieutenant nazi allemand en poste dans la région de Cognac, sauve l’industrie du cognac d’être détruite par ses propres armées pendant l’occupation allemande.

1946: Création du Bureau National Interprofessionnel de Cognac (BNIC). C’est devenu l’organe directeur de tout ce qui concerne le cognac (la boisson), et au fil des ans, ils ont joué un rôle essentiel dans la protection du nom.

1964: Le groupe canadien Hiriam-Walker acquiert Courvoisier.

1967: Pernod Ricard acquiert Cognac Bisquit

1971: Hennessy et Moet-Chandon fusionnent et Cognac Hine est racheté par The Distillers Limited Company.

1986:Allied Domecq rachète Courvoisier.

1987: Création de Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), intégration de Hine.

1988: Seagram acquiert Cognac Martell.